BAGIAN ENAM

INDONESIA BUKAN BANGSA MUNFIK!

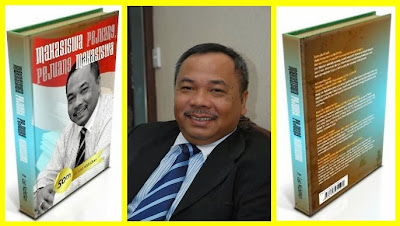

Sewaktu Perdana Menteri Inggris, David Cameroon mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, dia mengatakan negara Indonesia akan menjadi negara besar bila ada dua hal yang bisa dihapus, yakni korupsi dan terorisme. “Bagi saya, pandangan itu benar. Tapi penyakit terbesar bangsa ini adalah kemunafikan!” kata Leo Nababan.

Satu kali kawan bercerita, kata Leo, bahwa kesulitan yang dihadapi bangsa kita yang sulit saat ini adalah masalah terorisme. Negara juga telah memberikan perhatian yang amat besar terhadap teroris. Teroris sudah menjadi momok yang amat yang menyeramkan. Terorisme seperti yang kita tahu telah banyak membuat berbagai ketakutan. Pengeboman bom Bali 1 dan 2 juga telah menyita perhatian kita, bukan hanya negara ini, bahkan dunia memang amat menakuti teroris. Bagi teman saya itu, teroris menurutnya lahir dari radikalisme yang sempit, dari sana berkembang menjadi anarkisme, dan inilah bagi dia yang paling berbahaya di negara kita.

Tetapi, saya melihat lain. Bahwa persoalan kita saat ini bukan teroris saja. Bahwa yang membelit kita untuk maju karena kemunafikan; kata orang munafik itu muka nabi tetapi pikiran kotor. Saya kira yang kita hadapi saat ini adalah persoalan itu. Pikiran kita tidak sesuai dengan perkataan kita. Yang seharusnya apa yang kita pikirkan, kita katakan, yang kita katakan kita lakukan, dan yang kita lakukan kita pikirkan. Saya kira, kalau itu kita lakukan tidak ada lagi sifat munafik.

Bangsa kita adalah bangsa besar, bangsa nomor keempat terbesar di dunia setelah China, India, Amerika Serikat, baru kita Indonesia. Tetapi, kalau mau jujur kita bangsa yang seringkali menghadapi problem “sering tidak sesuainya perkataan dengan perbuatan.” Kita bilang, kita menjunjung kebebesan beragama, tetapi nyatanya tidak. Banyak kasus-kasus kebebasan beragama di Indonesia karena segelintir orang merasa, mereka lebih berhak. Padahal. Kalau kita mengerti Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana didengungkan para pendiri negeri ini. Kita tak akan mungkin mendepak orang lain, karena berbeda dengan kita.

Indonesia tengah menjadi perhatian masyarakat internasional, bahkan disebutkan sebagai negara gagal karena diskriminasi dan perlindungan terhadap minoritas tidak berjalan. Tidak hanya permasalahan kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi juga terkait dengan beragam permasalahan hak asasi manusia, seperti hak-hak anak, hak perempuan, Papua, impunitas dan beragam pelanggaran HAM lainnya. Untuk yang pertama, kebebasan beragama dan berkeyakinan, memang menjadi salah satu tema penting pertanyaan dari Negara-negara di dunia mengingat kasus-kasus kekerasan yang menimpa Indonesia.

Kebiasaan kita, sebagaimana wartawan senior, Mochtar Lubis pernah berkata bahwa kita bangsa munafik. “Saya sebagai anak bangsa yang amat mencinta bangsa ini, ingin agar sifat yang tidak baik seperti ini, munafik, lenyap dari hadapan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bersatu, menghargai orang lain. Tidak ada bangsa besar di dunia ini, kalau penduduknya, etnis suku bangsanya bersatu. Persatuan itulah yang membuat kita kuat, ujarnya.

Harapan sesungguhnya adalah bahwa kita mampu saling memaafkan. Saya kira kita harus menjadi bangsa besar. Kita, sebenarnya mampu menjadi bangsa besar yang menjadi anutan bangsa-bangsa kalau kita mampu memaafkan. Misalnya, saat Soeharto masih hidup mampu memaafkannya. Kita tahu banyak kesalahan Soeharto, karena itu kita harus memaafkannya. Tetapi nyatanya sampai akhir hayat dari Soeharto, sepertinya kita tidak mampu melihat kebaikan masa kepemimpinannya. Saya kira, inilah yang menurut saya kita munafik. Apakah kita tidak pernah bersalah. Saya kita tidak ada manusia sempurna. Kita harus bisa mikul duwur, mendhem jero.

Untuk menjadi manusia pemaaf, bukan orang yang selalu mengutamakan dendam, maka kesempatan kita menjadi bangsa yang besar. Afrika Selatan punya sejarah yang harus kita contoh. Nelson Mandela dipenjara oleh rezim otoriter Apartheid. Setelah jatuhnya rezim Apartheid di tahun 1994. Namun, setelah terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela memberikan contoh yang baik tentang bagaimana memaafkan masa lalu. Meskipun apartheid resmi dihapus pada tahun 1990, rezim yang lama memenjarakannya, tetapi dengan sigap Nelson Mandela memaafkan, walau diakui situasi di Afrika Selatan masih belum lepas dari masalah kemanusiaan. Lahirnya teologia Ubuntu, yang dimotori seorang pendeta Desmon Tutu. Merupakan konsep Afrika Selatan mengenai memaafkan. Ubuntu berarti “kemanusiaan.”

Konsep ini dikemukakan oleh Tutu sebagai tafsiran yang mengoreksi teologi keselamatan Barat yang bersifat individualistik. Tutu berargumen bahwa setiap manusia terkait dengan yang lainnya. Keselamatan adalah sebuah pemberian, bukan hasil dari usaha kita sendiri melainkan diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Integritas ciptaan dan panggilan untuk hidup serupa dengan gambar Allah, Imago Dei.

Oleh karena itu kondisi ini mensyaratkan hubungan yang mutualis seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Yohanes 15:15. Jika dihubungkan dengan realita yang terjadi akibat Apartheid di Afrika Selatan maka, sebenarnya baik penindas maupun yang ditindas tidak dapat memperoleh kepenuhannya sebagai manusia. Kondisi saat itu membuat manusia berada di dalam hubungan yang rusak dengan sesamanya.

Bayangkan, walaupun Nelson Mandela dipenjara 27 tahun, setelah bebas dia menjadi presiden. Tetapi saat dia punya kesempatan untuk membalas perlakukan yang dia terima, dia memamfaatkan. Saya kira itu kelebihan mereka, bukan menghilangkan sejarah, tetapi memaafkan kesalahan manusia. Kalau dendam di balas dendam maka peradaban Afrika Selatan tidak akan berubah. Mereka akan tetap menjadi bangsa yang kerdil. Tetapi, lihat saja, sekarang Afrika Selatan-lah negeri terkaya, termaju di wilayah benua Afrika.

Saya pikir banyak hal yang harus kita kritisi dari sifat kita bangsa yang munafik. Tetapi itu penilaian sekarang. Sesungguhnya dulu, bangsa kita adalah bangsa pejuang, bangsa yang suka memaafkan. Bangsa yang mampu memaafkan masa lalu. Saya kira waktu kita banyak tersisa karena kita tidak lagi mampu memaafkan. Banyak terjadi gesekan, perkelahian, karena ada sikap arogan, tidak mau mengalah, tidak ada saling memaafkan.

Saya menyadari, bertapa meruginya bangsa kita, kalau terus-menerus kita hanya melihat kesalahan orang lain. Kalau kita pegamat selalu mengamati kesalahan orang lain, tetapi setelah pejabat dia merasa benar sendiri, tidak mau dikritik. Karena sesungguhnya, banyak pengamat kita, cedikia kita yang dulunya pengamat saking getolnya selalu bisa melihat kesalahan pemerintah. Lalu, saat masanya dimasukan di pemerintahan, toh juga tidak mampu memimpin.

Itulah memang sifat manusia kita, suka melihat kesalahan orang lain, tetapi kesalahan sendiri tidak dia lihat. Maka ada ungkapan yang mengatakan, gajah dipeluk matanya tidak dilihat, tetapi duri kecil di seberang, di tubuh orang lain, kita melihat. Inilah yang menurut saya sifat munafik. Kita bisa melihat kesalahan orang lain saja, sedangkan kita membuat kesalahan tidak kita sadar itu salah.

Lain lagi, kata Leo, kalau menjadi pimpinan, kita kadang kala tidak menjadi wajar. Di bawah menjilat, di atas menginjak. Inilah sifat yang selalu kita lihat. Saya sendiri, proses pengalaman pembaharuan diri bagi saya harus terus menerus. Kita harus menjadi apa adanya, yang tulus, tanpa hidup ini dimekapi dengan sandiwara. Buat apa kita senyum tetapi sesungguhnya kita dongkol. Alangkah kita lebih gentelemen kalau mengatakan apa yang sebenarnya, daripada kita membohongi diri sendiri.

Saya kira, munafik juga orang yang hanya bisa memperlihatkan diri yang baik. Kalau kita tidak menunjukkan totalitas diri, siapa kita, dan tidak dibuat-buat. Intinya kita diminta menyadari bahwa kita harus perhatikan orang lain juga penting. Maka, bagi dia menjadi manusia yang menyenangkan adalah manusia yang tidak mencari musuh, tetapi bukan berarti kita tercerabut dari diri sendiri. Kita tidak boleh bunglon, menutupi identitas diri kalau kita mau menjadi pribadi yang paripurna.

Sesungguhnya, kata Leo, harapan saya dalam level sekecil apapun pemimpin itu harus menunjukkan teladan. Patron yang menjadi sosok yang ditiru anak buah. Kalau pemimpin kita bukan orang yang menjadi pribadi yang menjadi contoh, saya kira kita akan berlayar tanpa pilot. Sesungguhnya dengan sikap ketauladan itu, para pemimpin akan berhasil membawa seluruh awak yang dipimpinnya berlabuh dengan baik.

Persoalan kita lagi, di daerah misalnya, sudah seperti raja-raja kecil yang tidak lagi tunduk dengan pusat. Sesungguhnya, otonomi daerah tidak perlu kita salahkan, hanya kita yang menyalahgunakannya. Otonomi daerah sepertinya melahirkan raja-raja kecil di daerah. Kita melihat keadaan yang sesungguhnya adalah pengalaman yang mengetarkan, bahwa bangsa kita harus terus diperbaiki.

Kita adalah bangsa yang punya falsafah, Pancasila yang merupakan budaya bangsa kita. Pancasila dari budaya bangsa, dan Bung Karno hanya penyambung lidah rakyat Indonensia. Kalau itu diteruskan semangat Pancasila itu dijadikan pijakan kita membangun bangsa-dan negara ini saya kita akan menjadi bangsa besar. Namun, segelintir orang membawa negara ini pada pemikirannya pribadi.

Setelah reformasi bukannnya bangsa kita makin baik, malah banyak hal yang aneh yang lahir. Pancasila yang sudah kita junjung itu sudah beberapa kali mengalami amandemen sejak reformasi. Memang, kita tidak mungkin kembali ke era masa lalu, era masa Orde Baru atau Orde Lama. Tetapi, mari kita renungkan bersama apakah setelah reformasi kita makin bersatu. Ini pertanyaan penting yang mengelisahkan saya, kata Leo.

Karena reformasi yang tidak tundas itu, akibatnya bangsa kita menjadi bangsa munafik, rakyat menjadi kebingungan, tidak tahu yang benar dan yang salah karena tidak mempunyai tujuan. Sepertinya kita berada pada kondisi yang amat memprihatinkan. Perangkat hukum yang seharusnya di bawah presiden, malah presidennya disandra oleh mafia hukum. Presiden yang seharusnya mengendalikan politik, malah dikendalikan oleh para politisi.

Saya kira untuk memperbaiki bangsa ini, kita harus mengingat pesan pendiri bangsa. Kita melihat bahwa para pahlawan kita berwatak negarawan. Mereka kalau hidup bukan memikirkan kelompoknya, bukan memikirkan agamanya, bukan hanya sukunya, tetapi kepentingan seluruhnya, bangsanya. Mereka tidak takut mati demi bangsa, bukan demi kelompok yang sektarian.

Telah menjadi sebuah keniscayaan tatkala masyarakat dunia semakin intim berhubungan satu sama lain, tidak terkecuali di bidang hak asasi manusia. Forum di PBB meniscayakan adanya pergaulan aktif dari masing-masing Negara untuk saling memberikan masukan dan saran terkait dengan penegakan HAM.

Indonesia pun dapat melakukan hal yang sama terkait dengan kondisi suatu negara tertentu, sebagaimana sikap Indonesia terhadap kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi di Suriah, misalnya. Menteri Luar Negeri Indonesia bahkan mengecam kekerasan yang terjadi di Suriah. Dalam kasus penyerangan kapal Flotilla oleh Israel pada 2010 pun, masyarakat sipil Indonesia mendorong Pemerintah untuk mengecam tindakan brutal Israel tersebut dan mendorong dibuatnya Sesi Khusus tentang penyerangan ini di Dewan HAM PBB. Bangsa Indonesia begitu sigap ketika terjadi pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya, Myanmar, tapi masih menyisakan berbagai persoalan HAM di tanah air. Alangkah indahnya didengar suara kita diluar negeri kalau persoalan HAM kita sendiri sudah dibenahi lebih baik. Semoga jeritan Leo Nababan ini didengar seluruh aktivis di negeri tercinta ini dimana kita kembali kepada jati diri bangsa sebenarnya yang munafik.

Sekali lagi, keterlibatan Indonesia dalam pergaulan dunia telah meniscayakan Indonesia untuk juga diperhatikan oleh komunitas internasional dan perhatian tersebut tidak semata sebagai sebuah penghinaan atau pelecehan terhadap bangsa Indonesia, tetapi lebih dari itu untuk mendorong Indonesia lebih toleran dan demokratis.

Semangat Toleransi Indonesia

Harus kita akui, bahkan oleh Dunia, bahwa Indonesia adalah negara Muslim terbesar yang paling demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Toleransi merupakan sebuah proses yang terus berjalan dan berkelindan dengan kehidupan sehari-hari umat beragama. Proses ini meniscayakan adanya ruang gerak yang “terus menerus” dan “selalu menjadi” menuju sebuah kesempurnaan. Ia tidak mungkin terhenti, karena geraknya seiring dengan gerak manusia. Ia bahkan ibarat keimanan, terkadang mencapai puncaknya yang tertinggi, namun tak jarang berada pada titik nadir.

Untuk itu pula, sudah menjadi keharusan kita semua untuk selalu menyemai toleransi agar tetap segar dan tidak layu, apalagi ancaman kekeringan mulai semakin menyeruak. Di sini pula peranan Negara untuk selalu menjaga toleransi tetap bersemai, karena musim adalah hukum alam yang niscaya. Menjaga toleransi adalah sama dengan menjaga citra Indonesia di mata dunia, karena citra itu hanya pantulan cermin kondisi riil di dalam negeri.

Persemaian ini menjadi sebuah keharusan bagi Indonesia yang “terlanjur” dilabeli dengan Negara toleran dan demokratis oleh dunia, karena bila tidak, dapat saja label ini berpindah tangan ke Negara lain. Diibaratkan dengan dorongan kuat bangsa Indonesia dan pemerintah untuk Pulau Komodo sebagai salah satu keajaiban alam di dunia, harusnya Indonesia dapat mempertahankan award “toleran” ini dengan menjaganya dan memastikan perlindungan kepada seluruh kelompok masyarakat.

Kritik dan masukan merupakan alat untuk membangun diri menjadi lebih baik. Eksistensinya tidak bisa dielakkan, apalagi dalam kehidupan yang semakin terbuka dan global, di mana segala informasi dapat saja diterima oleh seluruh komunitas internasional melalui media massa. Memberangus sumber informasi yang sampai ke komunitas luar bukanlah jawabannya, karena hal itu tidak akan mengubah citra Indonesia sedikitpun.

Tindakan ini hanya akan mengobati sisi luar saja, tetapi tidak menyentuh sebab utama munculnya penyakit. Adalah dengan menyelesaikan “sebab utama” dari citra buruk itu, yaitu kekerasan, diskriminasi dan intoleran dengan alasan agama. Bila tidak, citra buruk itu akan terus terproduksi oleh hiruk-pikuk media massa dan Indonesia semakin kehilangan pamornya. Toleransi adalah masalah kita bersama dan harus diselesaikan secara bersama-sama. Sementara Negara, yang diberikan kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

LSM Harus Punya Komitmen Terhadap Negara

Ormas dan LSM adalah salah satu wadah warga, rakyat, masyarakat untuk berekspresi, mengapresiasikan pikirannya di tengah masyarakat bangsa, negara. Dengan wadah ini, LSM mereka bebas mengemukakan hati nuraninya, melampiaskan uneg-uneg serta sadar memperjuangkan hak-hak sipilnya. Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik dan benar, good governance, disamping adanya lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawas Daerah, maka masih diperlukan pengawasan oleh masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). “Namun juga perlu agar LSM berlaku dengan jujur dan benar, jangan jadi LSM seperti di kampung saya di Siborong borong yang diplesetkan orang menjadi Lembaga Sari Makan, tandas Leo Nababan.

Bagi saya, kata Leo, LSM harus punya cerminan demokrasi, diberikan ruang yang lebar terhadap kebebasan masyarakat, untuk membangun kebebasan ber-organisasi. Bagi Ketua Bidang Kelembagaan dan Organisasi Dewan Pengurus Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (DPP-BERSAMA) ini, yang merupakan organisasi LSM Anti-Narkoba di Indonesia. Organisasi berasal dari kata organization, asal muasalnya dari suku kata organ yaitu tubuh yang hidup, organisme, sebuah kehidupan, analoginya organ tubuh manusia. Karena dia menjadi kata benda disebut organisasi yaitu suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat.

LSM memang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang kegiatan, profesi, fungsi yang diminati oleh lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian LSM, sesuai dengan penjelasan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Di lain pihak, sepak terjang LSM dan ORMAS sangat mempengaruhi situasi di daerah, terutama dalam bidang politik, ekonomi dan sosial lainnya, bahkan menggeser kedudukan Parpol dalam merespon kepentingan masyarakat. Artinya: Masyarakat lebih “bersimpati” kepada ORMAS dan LSM.

Saat ini LSM asing yang memberitahukan keberadaannya kepada Pemerintah ada sekitar ratusanan, tapi diperkirakan masih banyak yang belum memberitahukan kepada Pemerintah. Kebanyakan dari mereka berkantor di Jakarta. Penampilan LSM dan ORMAS pada era reformasi sekarang ini sedang naik daun dan diperebutkan oleh banyak pihak.

Namun, kata Leo, LSM juga memiliki sejumlah masalah yang cukup memprihatinkan. Bagi Leo, seringkali LSM tersebut menjadi agen asing atau kepentingan pihak ketiga. Artinya, tidak sedikit Ormas dan LSM yang dalam melakukan kegiatannya sering menyimpang dari tujuan yang tercantum dalam anggara dasar dan anggaran rumah tangga. Hal ini disebabkan banyaknya keterbatasan dana atau disebabkan oleh ego dari para pengurus LSM.

Peraturan hukum yang terlalu longgar dan tidak tegas, sehingga mengakibatkan tidak takutnya LSM termasuk LSM asing melakukan pelanggaran hukum. Bagi Leo, hal ini kadang kala menjadi permasalahan, menimbulkan sejumlah akibat, termasuk: Sulitnya dilakukan konsolidasi internal organisasi, sehingga kemelut tetap berlangsung. LSM dijadikan tempat mencari keuntungan, profit pribadi, bukan tempat pengabdian, sehingga seringkali mereka melakukan apa saja, yang penting mendapatkan keuntungan.

Payung hukum yang digunakan LSM asing untuk melakukan kegiatan di wilayah Indonesia berbentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah dengan LSM asing bersangkutan. Berdasarkan MoU ini mereka sudah dapat melakukan kegiatan di daerah. Kiprah mereka tidak semuanya dapat dikatakan bersahabat. Ada yang dikatakan bersahabat. Ada yang terbukti melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.

Mereka dapat melakukan kegiatan karena mendapat dukungan atau bantuan dari LSM lokal yang menjadi mitra kerjanya. Mereka biasanya melakukan pekerjaannya dengan bertopeng kemanusiaan, sehingga tidak ada alasan Pemerintah menolak kehadirannya. Leo menilai, LSM asing pada umumnya dikelola secara profesional dengan dukungan SDM yang berkualitas, memiliki networking yang luas, serta didukung dana yang sangat mencukupi. Tetapi, kadang kala, kekuatan itu memungkinkan mereka leluasa melakukan berbagai aktivitas, termasuk yang berkategori membahayakan keutuhan NKRI. LSM kata Leo, harus juga punya beban moral untuk kemajuan bangsa, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus tetap terjaga dan terjamin.

Indonesia Sejati, Bangsa Mandiri!

Perubahan dibutuhkan untuk kemandirian. Siapa yang mampu berubah itulah yang bisa mandiri. Kata bijak menyebutkan, tak ada yang tetap di kolong langit ini, yang ada kecuali perubahan itu. Perubahan itu kedinamisan, penting dalam rangka eksis. Semangat perubahan itu, kata Leo, adalah semangat untuk terus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, beradaptasi. Apa yang disampaikannya diibaratkan seekor binatang purba, Dinosourus. “Dinosourus adalah satu binatang yang kuat, tetapi tidak mampu bertahan karena tidak ada daya untuk menyesuaikan diri. Bukan jadi bunglon, tetapi perubahan—menyesuaikan diri dengan perubahan itu dalam rangka mandiri. Agar bisa eksis harus punya daya adaptasi yang tinggi.”

Leo menambahkan, Indonesia harus bangsa mandiri yang terus berubah untuk terus memperbaiki diri. Dulu kita terjerat utang luar negeri, sekarang tudak boleh dikungkung oleh masalah itu lagi. Karena itu harus bebas dari utang-utang luar negeri, adil, makmur, sejahtera. Itulah yang menjadi angan-angan, harapan, bahkan cita-cita kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Karena yang peduli dan sadar akan keterpurukan yang sedang melanda bangsa ini.

Kesadaran dari setiap individu, anak-anak bangsa ini. Tentunya budaya malu, mental yang kuat, dan kesiapan untuk berkompetisi. Dalam kebaikan, juga menjadi hal yang tidak bisa kita lepaskan untuk menuju kemandirian bangsa. Bergerak tuntaskan perubahan, menuju Indonesia mandiri. Sebagi rakyat, saya menginginkan Indonesia menjadi negara damai makmur, serta dihargai negara lain.

Karena itu, lagi-lagi Leo mengharapkan ada kemandirian bagi bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang dilintasi garis khatulistiwa. Negara tropis yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah oleh Yang Maha Kuasa. Bahkan, syair sebuah lagu mengatakan orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Benarkah itu semua?

Baginya memang, itu memang dasarnya, memang seperti itu, Indonesia adalah negara yang kaya. Namun, mengapa sekarang kita masih menjadi negara yang belum juga bisa untuk mandiri? Inilah tugas besar kita bersama. “Kita harus mandiri dari pertanian, sektor pertanian. Fakta di lapangan, Indonesia justru mengimpor bahan pokok seperti beras, kedelai dan yang lain-lain. Padahal, jelas Indonesia memiliki semua itu, bahkan mungkin melebihi kekayaan dari negara eksportir tersebut.”

Leo lulusan insyiniur pertanian, tahu benar apa yang terjadi di bidang pertanian negeri ini. Kebanyakan petani kita hanya berpikir bagaimana hari ini bisa makan, dan bertahan hidup, tidak memikirkan jangka panjang. Sampai-sampai mereka berpikir bahwa cukuplah keturunan mereka melanjutkan profesi mereka sebagai petani di desa. “Mereka tidak berpikir untuk bagaimana anak dan cucu mereka bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Bukan karena tidak mampu, melainkan memang kebiasaan hidup yang sulit untuk dirubah,” ujar mantan sekretaris Dewan Beras, ini.

Menghadapi arus

Era globalisasi menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Meminjam kata-kata mantan presiden kedua Republik Indonesia, Suharto pernah mengatakan, suka-tak-suka, mau-tak-mau, kita harus menghadapi arus itu, maksudnya globalisasi. “Jadi, jangan berpikir bahwa kita bisa hidup sendirian. Akan tetapi, di sisi lain, kita juga tak mungkin meleburkan diri dalam arus tanpa paduli pada kedirian kita. Jangan kita terbawa arus begitu saja. Kemandirian harus dijaga. Dengan kata lain, kita harus mampu berada diantara dua tarikan itu dalam sebuah keberimbangan yang dinamis. Tak tertinggal arus tetapi juga tidak boleh terbawa arus. Ada di antara nasionalisme dan globalisasi.”

Kemandirian akan menjadi kunci untuk memenangkan pertarungan. Orang yang siap sedialah yang mampu bertarung, dan menang. Di bidang pertanian kita masih tertinggal dari bangsa lain seperti China dan India, sejujurnya kita bisa kalau kita mandiri. Dalam bidang pertanian, misalnya. “Siapa yang tak sedih melihat limpahan hasil pertanian impor. Seakan-akan kita hidup di sebuah tanah gersang yang tak mungkin ditanami aneka tanaman. Padahal, bumi kita ini adalah salah satu surga yang diciptakan di dunia ini,” ujarnya.

Setiap individu bisa maju, kreatif dan matang, jika individu itu memiliki kebebasan untuk memilih yang terbaik bagi dirinya sendiri. Karena seperti yang dikatakan filsuf Jerman Imanuel Kant, kita harus percaya bahwa manusia itu mampu memilih, dan mampu tumbuh. Dalam proses itulah berlangsung pembelajaran.

Leo juga melihat, jika sekali-kali manusia itu gagal, toh itu lebih baik. Tantangan akan terus-menerus hadir, yang perlu dibuat adalah pilihan untuk mampu melewati rintangan. Oleh karenanya, bangsa ini harus menerapkan sebuah sistem yang mampu menjamin kebebasan individu demi kemandirian,” ujarnya memotivasi.

Kemandirian di bidang pertanian akan membuat kemandirian para petaninya juga. Akankah petani dan pertanian dapat mandiri sekarang ini tanpa peran negara? Jelas tak mungkin. Di negara maju saja para petaninya masih mendapat subsidi. Pemerintah kita bukan membiarkan para petani berjuang sendiri melawan para kapitalis. Pemerintah saya kira akan terus-menerus berupaya untuk memperbaiki diri. “Pemerintah memang harus melindungi para petani kita. Tetapi petani juga harus terus belajar untuk terus merevolusi dalam bertani.”

Pemerintah diharuskan memproteksi petani. Hal ini juga dilakukan negara Korea Selatan dan Jepang terhadap petaninya. Indonesia sebagai Negara agraris tidak memiliki bank untuk petani atau Bank Tani. Pada masa Soeharto, salah satu kunci keberhasilannya adalah menyediakan kredit bagi petani. Indonesia, menurut Leo Nababan harus memiliki Bank Tani tersebut.

Kemandirian selanjutnya sektor ekonomi. Sumber pendapatan terbesar bagi bangsa Indonesia seharusnya adalah hasil bumi. Karena memang itulah kodrat bangsa ini, tapi pengelolaan yang kurang baik menyebabkan semua itu seolah tidak ada harganya. Betapa banyak perusahaan besar yang mengelola hasil bumi di Indonesia justru dikuasai oleh para pengusaha asing yang tidak memberi keuntungan untuk bangsa kita sendiri.

Masih banyak hal yang kita tahu, yang dapat diketengahkan untuk menegaskan betapa di berbagai bidang. Kita belum sepenuhnya mandiri, tetapi justru semakin tergantung dengan negara lain. Kita lebih banyak menjual bahan mentah hasil sumber daya alam dengan harga murah. Bahan-bahan mentah itu lebih banyak diolah negara lain dengan. Seharusnya lebih baik dan kembali ke negeri kita sebagai produk dengan harga yang jauh lebih mahal. Itulah bentuk lain dari penjajahan yang terus kita kutuk, tetapi tidak mampu kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari.

Kita masih terbelenggu dengan masih dijajah secara ekonomi oleh negera-negara maju. Saya melihat, kata Leo bahwa kondisi itu tidak boleh dibiarkan. “Kita mesti bangkit kembali dan mandiri, sehingga kemandirian dan kebangkitan di bidang lain pun dapat kita raih. Maka, yang dibutuhkan ialah kesungguhan dan keberpihakan yang konsisten dari pemerintah. Sudah saatnya kita membuktikan kepada dunia bahwa kita juga mampu bersaing dengan bangsa lain, menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.”

Nah, ini yang juga menjadi harapan saya, kata Leo, kemandirian dalam kebudayaan, di dalam kebudayaan itu ada kearifan lokal yang harus diangkat menjadi etos budaya kita. “Ini yang sekarang tidak dimiliki bangsa Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia justru lebih bangga dengan kebudayaan yang datangnya dari luar dan malu dengan kebudayaan sendiri. Maka, berkali-kali saya selalu katakan kepada teman yang muda, jangan malu mengakui asalmu, etnismu. Orang Batak jangan malu menjadi orang Batak. Saya kira, inilah yang juga menyebabkan Indonesia sulit untuk menjadi bangsa yang mandiri, Indonesia tidak memiliki identitas diri yang berkarakter.”

Sebenarnya, kalau dalam rangka kemandirian, kita bisa belajar dari bangsa yang punya semangat belajar, berjuang survive. China misalanya, negeri yang punya semangat kemandirian bangsa. Selain itu, India, yang patut kita contoh, dan tak lupa Jepang. Orang Jepang memiliki semangat juga yang hebat, etos yang sangat kuat. Jam kerja mereka tinggi, rata-rata 10 jam perhari. Sangat jauh dengan kita. Kita lemah dalam etos kerja, dan semangat untuk kemandirian itu selalu dikungkung oleh ketidakyakinan kita terhadap perubahan yang lebih baik.

Selanjutnya, kemandirian di bidang agama juga perlu. Inilah yang menjadi inti dari semuanya, katanya Leo. “Jangan kita menjadi bangsa munafik.” Agama semua mengajarkan kebaikan. Akhlak dan sikap yang baik dibangun dari sisi ini. Keberhasilan apapun suatu bangsa mengembangkan setiap sektor pendukung pembangunan dan kemandirian bangsanya, tidak akan bertahan lama tanpa adanya kekuatan spiritual ini. Karena pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini diciptakan Sang Pencipta dan akan kembali kepada-Nya juga.

Sebagai negara berkembang ada dua pilihan yang bisa kita pelajari, agar menjadi bangsa yang mandiri, bukan bangsa yang selalu bergantung pada negara lain. Tentu pilihan akan tertuju pada semangat kemandirian, dan semangat intrepreneurship. Salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk menjadi bangsa mandiri adalah membangun kesadaran akan pentingnya semangat wirausaha.

Semangat intrepreneur

Jika ingin ada kemandirian bagi masyarakat kita, harus dilalui dengan membangun entrepreneurship. Saya kira pemerintah sadar akan itu. Itu selalu didegung-degungkan untuk menciptakan UKM yang lebih banyak. Indonesia masih kekuarang usahawan muda yang mandiri. Maka bagi Leo, Indonesia yang masih kekurangan orang-orang muda itu, yang terus berusaha, punya semangat daya wirausaha.

“Kita tentu tahu orang yang memiliki daya semangat usaha itu, harus memiliki keinginan yang sangat besar, semangat baja dan percaya diri untuk jadi entrepreneur. Tidak boleh main-main untuk jadi entrepreneur, motivasi iseng-iseng tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangannya. Orang-orang yang hendak berhasil jadi usahawan mandiri, harus rela dan berani bekerja dengan jam yang panjang, mencoba hal yang baru, tetap berusaha walau ditolak dan diabaikan. Mau belajar dari kegagalan dan sebagainya sudah pasti harus dilalui.”

Jika semangat kemadirian itu tumbuh, yang menggerakkan hal tersebut, artinya merekalah yang menggerakkan pertumbuhan suatu negara. Untuk mendukung hal itu, kemajuan teknologi mutlak diperlukan. Lagi-lagi Leo mengingatkan, seorang wirausahawan tetap dituntut untuk menjalani pendidikan. “Pendidikan tetap penting untuk menambah pengalaman dan mengasah logika. Insitusi pendidikan tinggi juga harus terus memandang ke depan, bervisi pada kemajuan, bukan melihat ke belakang mengenang kejayaan masa lalu.

Sekarang ini, jumlah pengusaha hanya sekitar 0.24% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, minimal Indonesia harus memiliki 2 % pengusaha. Intinya bagaimana membangun inovasi. Untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha harus mampu menjadi pendobrak sistem. Lalu membangun inovasi-inovasi terbaru. Inovasi pasti menimbulkan gesekan dalam sebuah sistem yang sudah lama berjalan. Tetapi itu adalah harga dari sebuah keberhasilan.

Ahirnya, bagi saya, kata Leo sebagai negara yang merdeka, harus diakui, kita minim sekali akan kemandirian berusaha. Kemandirian berekonomi di negara sendiri, selalu bergantung ke pihak luar. Hal seperti ini yang, lebih berbahaya bisa memandulkan daya kreasi cipta produk-produk baru dalam negeri yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemandirian bangsa ini, sangatlah berpeluang karena ada pangsa pasar 110 juta penduduk yang sudah mempunyai daya beli tinggi (Purchasing Power Parity).

Kata Leo lagi, karena itu, momen yang memang harus selalu digaungkan untuk mengingatkan kita bahwa nasib bangsa Indonesia tidak hanya ada pada para pemimpin sekarang, melainkan pada calon pemimpin bangsa ini.

“Bagaimana bisa menyadarkan orang banyak betapa pentingnya semangat kemandirian itu. Yang terpenting memang harus datang dari masing-masing personal. Bagaimana kita bisa membangun satu momentum bersama, yang membawa negeri ini pada kemajuan yang lebih baik, kalau tidak ada kemandirian.” “Karena itu, ini pekerjaan rumah semua anak bangsa, kita harus bahu-membahu untuk menjadikan bangsa, menjadikan diri kita insan-isan mandiri. Kita buktikan kita negara yang mandiri, Indonesia sejati,” ujarnya.

Pemuda Sebagai Aset Bangsa

Kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Banyak cara bisa digunakan untuk meraih cita-cita. Menghadapi era globalisasi yang sarat dengan kompetisi, setiap bangsa pasti memiliki cara tersendiri untuk meraih mimpi, terutama demi mewujudkan harapan sebagai bangsa yang maju, makmur dan sejahtera.

Setiap negara harus berjuang habis-habisan agar tidak tertinggal dibelakang, alias menjadi pecundang. Agar tidak tergilas roda zaman, setiap negara harus mengantisipasi segala tantangan. Password keberhasilan dan kesuksesan menjawab tantangan zaman tak lepas dari peran generasi muda. Namun, peran kaum muda dalam menggawangi perubahan zaman seringkali diabaikan dan dilupakan.

Spirit perubahan

India, raksasa ekonomi nomor dua Asia -setelah China- memiliki strategi yang unik. Seorang pemuda miskin berkisah tentang bagaimana resepnya untuk menjadi sukses. Ia menggunakan tiga cara untuk meraih sukses. Ia ingin belajar dan menguasai sistem operasi Windows, menulis nota faktur pembukuan, dan belajar 400 kata dalam bahasa Inggris.

Lho, kok belajarnya cuma 400 kata? Menurutnya, 400 kata itu adalah kunci untuk lolos dari Test of English as Foreign Language (TOEFL), syarat utama pendaftaran universitas di Amerika Utara. Memang, tidak seketika dengan menguasai itu ia lantas bisa masuk universitas di Amerika Serikat, tapi cara berfikir semacam ini telah menjangkiti generasi muda di daratan India.

Sungguh luar biasa! Kendati terlihat sepele, kaum muda di India ternyata mampu membaca tantangan yang kelak harus dihadapi. Ketiga resep sukses itu sejatinya merupakan prasyarat untuk menjawab tantangan globalisasi, yakni menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memahami seluk-beluk dunia bisnis dan pergaulan internasional. Dengan menguasai tiga kunci globalisasi, mereka tidak perlu canggung lagi untuk bersaing dalam zaman kompetisi. Terobosan itu sangat dibutuhkan bangsa ini.

Tapi, lain ladang, lain belalang. Lain India, lain pula dengan Afrika. Kendati senantiasa diremehkan banyak orang, Afrika sejatinya menyimpan geliat spirit perubahan yang sangat dahsyat dan kuat. Setidaknya, hal ini dapat disimak pada New African, majalah berbasis di London dan Paris yang dikomandani pemuda-pemudi kulit hitam lulusan universitas prestisius di Amerika Serikat, Inggris dan Eropa.

Majalah Pan-Afrika paling laris ini menjadi corong siar perubahan. Sebagai bangsa poskolonial, mereka menyadari pahit getir penjajahan dan perbudakan. Mereka secara kritis menggugat penjajah kolonial sembari membakar spirit perubahan untuk memperjuangkan kemajuan bangsa-bangsa Afrika. Analisa-analisa yang keluar dari New African sarat berisi kritik, transformasi ilmu dan gagasan yang tak mampu dibantah oleh bangsa Barat sendiri.

Bagi kaum mudanya, Afrika bukan kawasan yang miskin. Afrika merupakan mutiara hitam yang berserakan, tercerai-berai akibat rasisme, terjerat utang dan konflik kepentingan berkepanjangan. Karenanya, mereka berbondong-bondong berjuang sekuat tenaga untuk membangun kembali tanah kelahirannya dengan penuh keyakinan, Afrika harus bangkit dan maju. Mereka tidak ingin menjadi kacung seumur hidup dengan merebut kembali harga diri yang sekian lama terinjak-injak.

Kolomnis muda Stella Orakwue misalnya, selalu hadir dengan kolom-kolomnya yang memukau. Dalam esainya bertajuk What could we have done in Africa for Africa?, Stella mengajak kaum muda Afrika perantauan yang belajar di Barat untuk kembali dan membangun Afrika dengan berbagi pengetahuan dan keahlian.

Stella menulis, “I know everything I need to know about Europe: everything that 40 years of hard-won knowledge can bestow about European cultures, English people, British attitudes. And I know this: Europeans do not deserve Africans. We’re too good for them. But hear this, get this: Without us they would be unable, incapable, of running their own countries! How’s that for you. We work, they play. But they treat us like we are nothing, nobodies, dirt. And now they want to destroy our minds so that we can continue to “work” for them like 21st century plantation slaves”.

Peran vital

Lantas, bagaimana dengan bangsa Indonesia? Pasca kemerdekaan Republik 1945, negeri Jiran tanpa malu mengais ilmu ke Indonesia. Malaysia dengan rendah hati mengirim kaum mudanya untuk belajar, sadar bahwa mereka masih tertinggal. Bayangkan sebelum 1970, Sumatera Utara mengirim ribuan guru ke Malaysia. Sekarang, posisinya berbalik 180 derajat. Indonesia terseok-seok di dibelakang, dan berbalik menimba ilmu ke Malaysia. Tidak sedikit warga negara Indonesia berbondong-bondong hijrah ke negeri Jiran untuk mencari kerja sebagai kuli rendahan. Menjadi kuli saja tidak pantas. Ingat itu.

Kita tidak perlu malu menghadapi fakta. Kenyataan pahit harus menjadi cambuk untuk maju. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kita harus yakin bahwa mempersiapkan generasi muda dengan sebaik-baiknya merupakan strategi penting menghadapi perubahan dan transformasi sosial dimasa depan. Jangan menjadi katak dalam tempurung!

Negara tanpa kaum muda ibarat rumah kertas. Peran pemuda sangat vital, yakni sebagai tulang punggung bangsa, sumber daya riil, motor penggerak perubahan dan kunci kemajuan. Mereka harus disiapkan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan dari generasi tua yang sebentar lagi pensiun. Mereka harus digembleng, diberi ruang dan difasilitasi untuk maju.

Tantangan yang harus dihadapi pemuda Indonesia tidak terletak pada level kultur, tapi pada tingkatan struktur. Etos kerja dan semangat belajar tidak perlu diragukan. Tapi, sejauh mana mereka tidak diberi ruang dan kesempatan untuk menggali potensi diri agar berkembang? Sayangnya, para pemuda dibiarkan berkembang dengan naluri alam.

Rezim penguasa datang dan pergi silih berganti, tapi tidak ada gebrakan berarti bagi pemuda. Belum nampak upaya serius dari pemerintah untuk menggarap generasi muda sebagai aset bangsa, menggembleng pemuda sebagai ujung tombak dalam menghadapi tantangan zaman. Meski berbagai kebijakan dikeluarkan–manusia unggul misalnya-, namun tidak ada rumus yang jelas. Pelaksanaannya pun nihil. Bukan hal aneh jika berbagai kompetisi dan the best top ten universitas di dunia senantiasa didominasi kaum muda dari China, India dan Afrika.

Populasi penduduk Indonesia yang sangat besar seharusnya diolah dan dipersiapkan secara serius sebagai aset bangsa. Potensi kaum muda tidak boleh disia-siakan, tapi harus digodok sampai matang untuk membantu mengatasi berbagai persoalan bangsa. Predikat Indonesia sebagai bangsa kacung, bangsa kuli dan kuli diantara bangsa-bangsa, harus diubah! Jangan sampai kita menjadi asisten kuli sebab untuk menjadi kuli saja kita tidak pantas!

Masa Depan Pluralisme Indonesia

Pluralitas, menurut filsuf Hannah Arendt (1958) merupakan kondisi dasar umat manusia. Keragaman membuat manusia berbeda dan pasti memiliki perbedaan satu sama lain. Berbagai dimensi keragaman dan perbedaan itu mendorong manusia untuk mengukuhkan identitas kedirian (self) dengan yang lain (the others). Tentu saja, hal ini setiap saat dapat memicu berbagai persoalan.

Indonesia pun tak pernah lepas dari problem seputar pluralitas dan pluralisme. Negeri ini sejak lama dikenal sebagai bangsa yang majemuk, kaya dengan beraneka corak suku, budaya, bahasa, agama, ras dan golongan (SARA). Para founding fathers berupaya mengakomodir keragaman itu dalam satu bingkai semangat negara kebangsaan, Indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika.

Selain menjadi ciri khas dan modal alam yang membanggakan, pluralitas kerapkali menimbulkan segunung persoalan. Keragaman bangsa Indonesia seringkali menyulut percekcokan, pertikaian dan bahkan konflik yang kerapkali diwarnai tindak anarki. Parahnya, selama ini problem pluralitas dan pluralisme dipandang secara sempit sebagai persoalan agama belaka. Padahal, pluralisme Indonesia sejatinya cukup kompleks.

Untuk itu, tantangan pluralisme di Indonesia harus dicermati pada konteks yang lebih luas. Pertama, meletakkan pluralisme dalam perspektif kelas sosial (social class). Kendati gagasan Karl Marx dianggap out of date, tapi tetap masih relevan untuk menjelaskan kondisi masyarakat saat ini. Menurut Marx (1967), the history of all hitherto existing society is the history of class struggles.

Dalam ranah moda produksi (the mode of production) terdapat fakta perbedaan kelas sosial yang sangat mencolok di kalangan masyarakat. Kita bisa menyaksikan pergulatan hidup (human struggle) antar kelompok untuk mengukuhkan eksistensinya masing-masing. Ada kelompok dominan yang menguasai sumber-sumber ekonomi, sementara ada pula kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Ada kelompok yang memonopoli dan ada pula kelompok yang didominasi. Ada kelas sosial yang menindas dan ada pula yang tertindas.

Disatu sisi, terdapat kaum borjuis, kalangan elite dan kelas menengah yang mampu mempengaruhi serta membuat regulasi state. Mereka hidup berkecukupan, bahkan berlebihan, menikmati surplus ekonomi yang mendukung gaya hidup consumer culture. Disisi lain, ada kelas proletar yang tertindas, mereka yang harus berjuang mati-matian untuk sekadar mempertahankan hidup (struggle for daily life). Realitas sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam garis kemiskinan, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar. Bukan hal aneh jika banyak pemandangan memilukan seperti kelaparan, tidak mampu sekolah, pengangguran dan kriminalitas. Realitas masyarakat bawah adalah realitas penderitaan. Ini merupakan fakta pluralitas ketidak adilan dan ketimpangan sosial yang mendalam.

Kedua, pluralisme dalam perspektif kebangsaan (within nation), tentu tidak bisa mengelakkan dari fakta keragaman suku, budaya, gender, agama, ras dan golongan. Belakangan ini, keragaman justru malah kian menguatkan–meminjam bahasa antropolog- loyalitas primordial (primordial loyalties) yang memiliki patron pada agama, suku, kelompok, ras dan etnisitas. Sentimen dan egoisme antara aku dengan dia, kami dengan mereka menjadi sangat kental dan terus menguat. Kelompok yang merasa minoritas merasa ditindas oleh mereka yang mayoritas.

Akhirnya, keragaman menjadi sentimen yang dipenuhi emosi untuk memperebutkan identitas diri sembari didukung klaim, merasa sebagai yang paling benar, yang paling berhak, yang paling baik dan seterusnya. Hal ini sangat rentan terhadap konflik sehingga dengan sedikit provokasi bisa menimbulkan kebencian yang berujung pada kekerasan.

Proyek Pilkada yang sedang digelar menjadikan keragaman bangsa ini kian terkeping-keping. Etos nasionalisme secara intensif digeser menjadi etnolokalnasionalisme. Makin hari, sentimen etnisitas makin menguat. Egoisme dan emosi menempatkan sentimen primordial diatas segalanya. Solidaritas dan kebersamaan yang merupakan persenyawaan antar berbagai komponen kemajemukan kian lama kian pudar dan punah.

Dalam kehidupan keberagamaan, muncul kelompok yang memonopoli klaim kebenaran. Ada kelompok yang merasa ajarannya yang paling benar. Mereka yang tidak seiman dianggap kafir. Dalam satu agama pun terjadi pertentangan karena berbeda pandangan. Agama tak lagi menjadi sebuah tuntunan universal bagi umat manusia, melainkan direduksi menjadi kelompok ormas belaka.

Ketiga, pluralisme dalam perspektif kewarganegaraan (citizenship). Dalam kehidupan bernegara, rakyat memiliki hak, tugas dan juga tanggung jawab yang sama. Mereka memiliki hak politik, pendidikan dan juga kesempatan kerja. Karenanya, kesetaraan harus dijadikan sebagai prinsip utama. Tidak boleh ada the second citizenship, sebab setiap warganegara harus diperlakukan sama dan adil di mata hukum sehingga menumbuhkan partisipasi yang bebas dan terbuka. Antara pribumi dan non pribumi, antara mayoritas dan minoritas harus diperlakukan sama dan seadil-adilnya. Warganegara semestinya menempatkan perbedaan di dalam hati berdasarkan pada moralitas dan akal sehat (Stevenson, 2003).

Tapi kenyataan seringkali jauh dari harapan. Negara (state) seolah menjadi milik rejim penguasa yang melakukan konspirasi dengan para pemilik modal. Seringkali, kebijakan yang ditelurkan negara tidak yang memihak rakyat banyak. Hukum masih dikebiri oleh pengaruh kekuasaan politik dan kuasa uang. Hak-hak politik rakyat seringkali juga diabaikan.

Tantangan dan masa depan pluralisme Indonesia tidak bisa lepas ketiga faktor tersebut. Ketimpangan kelas sosial harus diperangi melalui redistribusi keadilan sosial. Pluralisme Indonesia merupakan fakta yang harus dihormati. Tapi, pengakuan saja tidak cukup, tanpa ada kesetaraan yakni pembebasan atas mereka yang tertindas hak-haknya. Tanpa itu, pluralisme hanyalah cita-cita utopis belaka.

Seimbang, Keluarga dan Karier

Anakmu bukan milikmu

Mereka adalah putra-putri kehidupan yang rindu pada dirinya sendiri

Lewat engkau mereka lahir, namun tidak dari engkau

Mereka ada padamu, tapi bukan hakmu

Berikan mereka kasih sayangmu, bukan bentuk pikiranmu

Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri

Sepantasnya kau berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak untuk jiwanya

Sebab jiwa mereka adalah penghuni masa depan

Yang tidak bisa kau kunjungi, sekalipun dalam mimpi

Engkau boleh menyerupai mereka

Namun jangan engkau suruh mereka menyerupaimu

Sebab kehidupan tak pernah berjalan mundur

dan tidak tenggelam ke masa lampau

Engkaulah busur, dan anak-anakmu sebagai anak panah yang meluncur

Sang Pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian

Dia merentangmu dengan kekuasaanNya

Hingga anak panah itu melesat, jauh serta cepat

Meliuklah dalam sukacita dalam rentangan tangan Sang Pemanah

Sebab Dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat

Sebagaimana dikasihinya busur panah yang mantap

(oleh: Khalil Gibran)

Pesan puisi itu jelas. Orangtua harus mengerti tanggung-jawabnya. Anak bak mahkota bagi orangtua. Kalau mahkota itu rusak tercoreng juga kehormatan orangtua. Betapa maha pentingnya tanggung-jawab orangtua untuk mendidik anak, mengantar mereka hingga dewasa. Bagi Leo, kesuksesan itu memang harus seimbang. Sukses karier juga sukses dalam keluarga. Leo sukses meniti karirnya sebagai politisi muda, dan yang lebih penting juga bagaimana ia juga berhasil membina keluarganya.

Di atas segalanya ia menjadi ayah yang bisa membanggakan ketiga anak-anaknya. Mengajarkan mereka kemandirian, tampaknya puisi Khalil Gibran di atas mengena di dalam hati Leo, dalam mendidik anak. Betapa tidak, putra sulungnya Rio Daniel Ortega Nababan kini sudah menjadi seorang laki-laki mandiri, bahkan oleh majalah Swa dimasukkan sebagai 100 Young Enterpreuner.

Dengan latar belakang disiplin ilmu Tehnik Fisika dari ITB Rio kini menjadi seorang pemimpin sekaligus pemilik dari 4 perusahaan IT dan Digital serta 1 perusahaan holding. Walaupun diakui Rio perusahaannya masihlah kecil, namun kliennya adalah perusahaan kelas dunia seperti RIM, Carefour, MetroTV, dll. Bahkan sebuah grup perusahaan raksasa nasional, baru-baru ini memberi tawaran akuisisi perusahaan Rio senilai US$ 10 juta. Namun, Rio lebih memilih untuk membesarkan perusahaannya sendiri dan mensejahterakan karyawannya bersama-sama.

Rio bukanlah tipe pemuda yang sekedar ingin memiliki kekayaan dan menikmatinya, tapi ia lebih menikmati perjuangan dan kepedulian terhadap sesama. Rio sangat menikmati apabila bisa memajukan orang lain, terbukti saat ia memberikan 1 persen saham perusahaannya kepada office boy–nya yang kini meningkat karirnya menjadi staf keuangan berkat didikan Rio.

Sosok pria berusia 26 tahun, dengan penampilan yang lebih mirip ayahnya ini senantiasa berusaha seimbang dalam menapaki hidupnya sesuai dengan prinsip yang diyakininya, yakni habluminallah dan hablumminanas. Rio senantiasa bersikap santun terhadap 20 orang karyawannya, dia terjun sendiri untuk mengajari mereka. Sebagian besar dari mereka lebih tua dari dirinya dan sudah berkeluarga.

Agaknya keberhasilan ini terkait dengan prinsip Leo dalam menjaga keseimbangan hidup. “Hiduplah secara seimbang,” kata Anthony De Mello dalam bukunya yang terkenal Berjalan di Atas Air. Menurut penulis spiritualis kelas dunia ini, semua yang ada di dunia ini harus seimbang. Tanpa keseimbangan, kehidupan akan menjadi kacau.

Tanpa adanya keseimbangan seorang suami mungkin tidak akan mampu menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Hanya dengan menjaga keseimbangan (balance) secara konsisten, seorang pria bisa memerankan kariernya, sekaligus jadi ayah yang baik di rumah.

Bersikap toleran bukan semata jargon politik Leo Nababan. Dalam kehidupan sebenarnya, dia juga mempraktikkan hal tersebut, termasuk kepada keluarganya sendiri, terutama anaknya. Dia memberi kebebasan, bahkan dalam hal keyakinan. Begitupun dengan pendidikan mereka. Bagi Leo, anak memiliki hidup dan masa depannya sendiri. Cara pandang dan sikap hidup Leo Nababan ini mirip dengan pemikiran Khalil Gibran dalam puisi terkenalnya Anakmu Bukan Milikmu:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar